Il fossile di internet

La rete non è mai stata così tangibile come ora. E se si spegnesse, portando con sé gli spazi di socialità che vivono in essa?

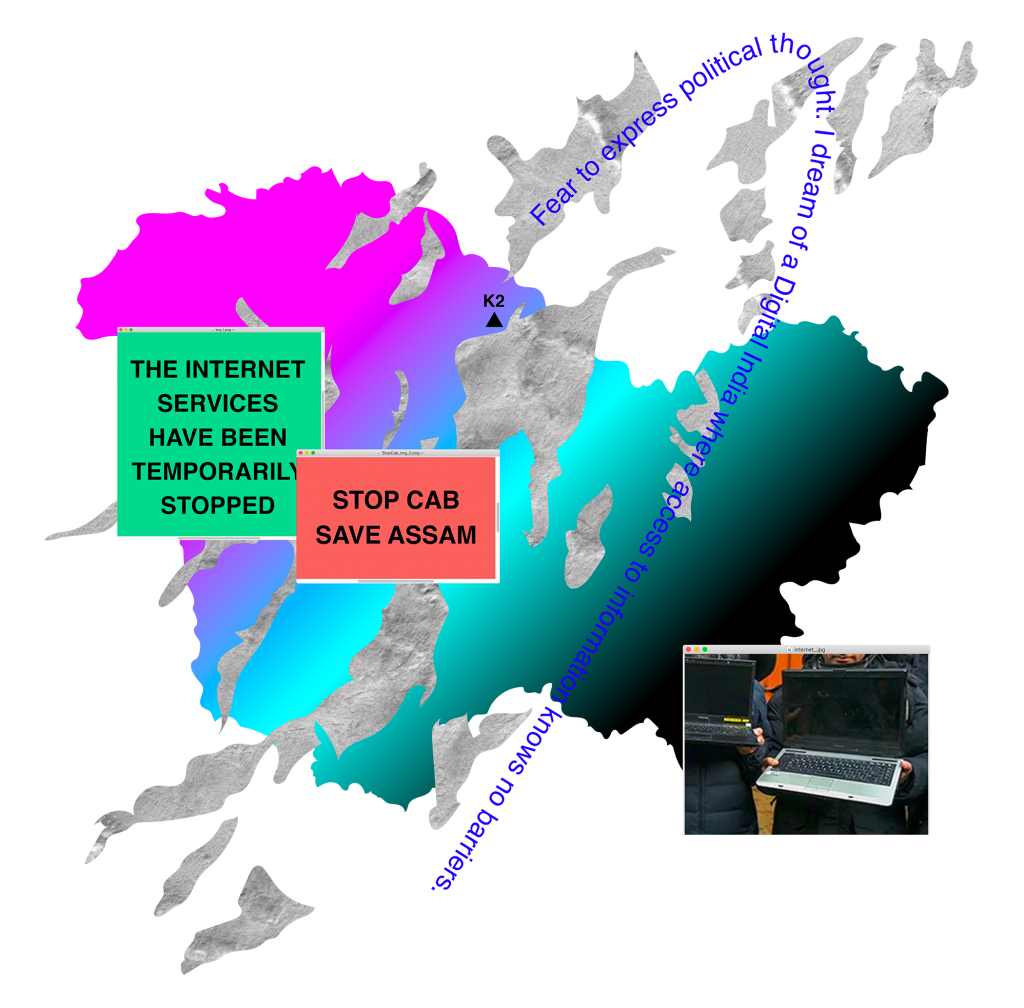

Artwork di Cristopher Ghioldi per Istmo.

Durante il lockdown e la quarantena imposti dalla pandemia globale Covid-19, lo scrittore canadese Douglas Coupland – l’autore di Generazione X, tra le altre cose – sta utilizzando il suo profilo Instagram per riproporre alcune sue opere visuali, a cominciare dagli “Slogans for the Twenty-First Century”, una serie di grafiche colorate con frasi scritte in nero: una via di mezzo tra Ed Ruscha, gli “Inflammatory essays” di Jenny Holzer e una brutta campagna pubblicitaria.

Quella campagna, però, sponsorizza ipoteticamente questi tempi strani e complessi e i suoi tratti più critici: gli slogan di Coupland parlano di solitudine, economie grottesche, condizioni psicologiche e politiche precarie, commercializzazione e tecnologia morbosa.

Rivista dal centro di questa pandemia tragica, quella serie ci parla con una voce ancora più chiara. Un conto, sembra dire questa nuova operazione social di Coupland, è percepire il senso di catastrofe come se fosse una notizia lontana e ricevuta via internet dai luoghi più derelitti del pianeta, un altro è trovarcisi precisamente nel mezzo, e chiusi in casa.

Un conto è percepire il senso di catastrofe come se fosse una notizia lontana e ricevuta via internet dai luoghi più derelitti del pianeta, un altro è trovarcisi precisamente nel mezzo.

Che sia proprio Douglas Coupland a ri-lanciare questi slogan non è un caso. Coupland è stato uno degli autori che meglio ha saputo raccontarci mentre attorno a noi la rete diventava progressivamente una tra le più fondamentali infrastrutture sociali del contemporaneo. La quarantena di questi mesi e l’impossibilità di fruire delle altre infrastrutture al di fuori delle nostre abitazioni ci ha poi messi in una posizione in cui quasi ogni cosa, fisica, emotiva, informazionale è ora davvero appesa a internet.

Keller Easterling, docente di architettura a Yale, ha scritto di recente un libro dedicato, come dice il titolo, a Lo spazio in cui ci muoviamo. Nel testo, Easterling parla di varie infrastrutture, alcune fisiche, architettoniche e altre più tecniche se non metaforiche riferendosi a esse come alle “leggi che governano lo spazio della vita quotidiana”. Tra queste, secondo l’autrice, occorre inserire certamente le “reti di tubi e cavi”, ma estendere il concetto anche a “i fasci di microonde emessi da satelliti e le schiere di di dispositivi elettronici sempre più piccoli e specializzati che abbiamo sempre in mano”.

La pandemia ci ha portati a rivedere nel profondo gli “spazi della vita quotidiana” cui fa riferimento Easterling, e a rivederli nell’ottica offerta dalle “disposizioni” delle infrastrutture cui ci siamo affidati per attraversare la quarantena, in particolare quelle delle reti a banda larga e mobile, dove l’apparente natura effimera delle seconde è intrinsecamente legata alla fisicità – alla ferraglia – delle prime.

Diverse analisi giornalistiche e tecniche – purtroppo per lo più limitate ai paesi con economie forti – hanno mostrato come sia cresciuto e cambiato l’utilizzo della rete durante il lockdown. Il New York Times, ad esempio, ha analizzato i dati di utilizzo di internet negli USA per guardare a come sia modificato il ruolo della rete nel veicolare alcune attività sociali, come la comunicazione uno-a-uno o la didattica.

È fin troppo scontato sostenere che queste attività si siano semplicemente “spostate online” o che si siano affidate maggiormente a strumenti digitali peraltro commerciali o di utilizzo quotidiano, come Skype, Zoom o altri software utili per il lavoro a distanza. In quello “spostare online”, però, si annidano dinamiche, problematiche e chiavi di lettura più profonde di un semplice adattamento tecnico o cambio di rotta pratico.

In questo cambio di paradigma e di infrastruttura si annidano le “disposizioni” di Keller Easterling e come queste vanno a influenzare nel profondo la nostra socialità e il modo stesso in cui costruiamo la società. La pandemia ha fatto emergere in modo chiaro quanto portanti siano le infrastrutture di banda larga (e quelle mobile da loro sostenute) in questo passaggio storico di extra-ordinarietà e ci hanno anche chiaramente consentito di vedere la loro centralità e di percepire la loro irrinunciabilità in modo forse mai così palese.

In un certo senso, è proprio durante la quarantena che la centralità delle infrastrutture di rete ci è apparsa in modo più marcato che in altre occasioni. Come scriveva Mark Fisher parlando del capitalismo, le cose che vengono considerate come le uniche realtà possibili raramente “appaiono”. Almeno fino a quando non vengono sollecitate.

Nella pandemia, però, ci è apparso chiaro come non mai quanto il nostro spazio di movimento, quando viene limitato nella sua fisicità, possa però estendersi grazie alle infrastrutture tecniche che generano altri spazi di socialità online. Può sembrare ovvio, ma per ogni interazione online esiste un server, un cavo, un’altra macchina che viene sollecitata per generare quelle funzioni e quelle attività.

È legittimo chiedersi cosa potrebbe succedere se l’infrastruttura crollasse, e con essa gli spazi di socialità che da essa sono generati.

Nel corso del lockdown, proprio a causa delle eccessive sollecitazioni, quelle infrastrutture sono state sotto stress e, da più parti, si è letto di come esse potrebbero non reggere il colpo di un’intera società lanciata online a spingerla all’estremo. Pertanto, è legittimo chiedersi cosa potrebbe succedere se l’infrastruttura crollasse, si spegnesse o venisse disattivata, e con essa gli spazi di socialità che da essa sono generati. Esiste però una zona del pianeta dove internet è stata a lungo “spenta”: l’Himalaya e, nello specifico, la regione himalayana del Kashmir.

In Kashmir, dallo scorso agosto, il governo indiano ha disconnesso – o rallentato la sua connessione – per cinque mesi tutta la regione, per lo più aspramente montagnosa e poveramente connessa dai trasporti e dalle infrastrutture viabilistiche. L’India ha un triste primato quanto a quelli che sono noti come “internet shutdown” e ha fatto della pratica una routine: se un territorio è potenzialmente esposto a tensioni politiche e sociali – come è il Kashmir dopo l’imposizione di limitazioni alla sua indipendenza nel 2019 – il governo lo disconnette da internet a colpi di ingiunzioni, intimando i provider a staccare la spina.

Il ban imposto al Kashmir è durato sette mesi e non è tuttora risolto. Secondo la ricostruzione del Guardian, sono stati circa 1000 gli ospedali e le strutture sanitarie a rimanere offline: in una regione particolarmente impervia e dove abitano oltre 8 milioni di persone, dove il coordinamento logistico è particolarmente difficile, oltre 1200 medici erano connessi tramite WhatsApp per lavorare a diagnosi online e coordinare le operazioni sanitarie, prima che il ban togliesse lo spazio di manovra a questa iniziativa. A inizio aprile, il governo indiano ha annunciato che le limitazioni a internet nella regione continueranno, in piena emergenza Covid-19, con conseguenze più che prevedibili.

Dobbiamo lo spazio in cui ci muoviamo all’infrastruttura che lo genera.

L’esempio del Kashmir ci impone di continuare a vedere l’infrastruttura mentre ci appare davanti in questi mesi in tutta la sua centralità e mettere da parte il determinismo tecnologico che vuole Internet come una semplice metafora. Dobbiamo lo spazio in cui ci muoviamo all’infrastruttura che lo genera. In un’ottica post-umana, e abbracciando vari dibattiti filosofici correnti o la post-human media theory, il giurassico dell’Antropocene sarà anche il giurassico di internet. Allora, i fossili a rimanere incagliati nel tempo saranno i fossili dei nostri spazi sociali. I fossili della nostra infrastruttura.