La rovina è un luogo utopico

Dimenticare tutto è grave. Ma è ancora più grave non dimenticare nulla. A cosa serve un archivio senza destinatari, un’eredità senza eredi?

Com’è noto, la Terra è di per sé un cumulo di macerie di un futuro già trascorso, e l’umanità una comunità eterogenea e litigiosa di eredi di un passato numinoso che dev’essere continuamente fatto proprio e rimodellato, respinto e distrutto, ignorato e rimosso, tanto che, diversamente da quanto si crede, non è il futuro ma il passato a rappresentare un autentico spazio di possibilità. Proprio per questo, la sua reinterpretazione rientra tra le prime azioni ufficiali di ogni nuovo sistema di potere.

Non è il futuro ma il passato a rappresentare un autentico spazio di possibilità.

Chi come me ha vissuto una volta la rottura della Storia, l’iconoclastia dei vincitori, lo smantellamento dei monumenti, non stenterà a riconoscere in qualsiasi visione del futuro un passato che deve ancora venire, in cui per esempio la rovina del ricostruito castello di Berlino dovrà cedere il posto alla riproduzione del Palazzo della Repubblica.

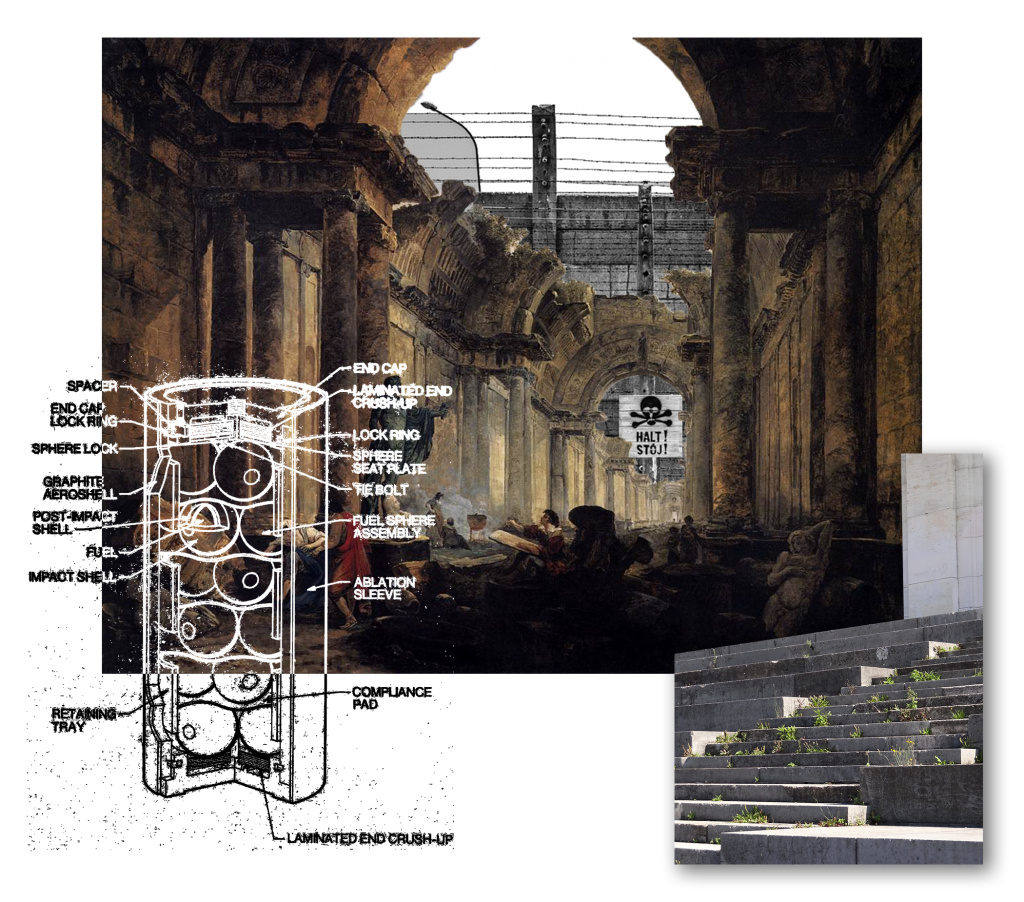

In occasione del Salone di Parigi del 1796, nel quinto anno della Repubblica, il pittore di architetture Hubert Robert, che aveva immortalato la Presa della Bastiglia così come l’abbattimento del castello di Meudon e la profanazione delle tombe reali di Saint-Denis, espose due quadri nel Palais du Louvre.

Se uno mostrava il suo progetto di trasformare il palazzo reale nella grande galleria del Louvre – una sala piena di dipinti e sculture, tanto ben illuminata grazie ai suoi tetti di vetro, quanto ben frequentata -, nell’altro si poteva vedere lo stesso spazio ridotto in rovine. Laddove in una visione del futuro si trova il lucernario, nell’altra lo sguardo si innalza verso un cielo rannuvolato: il soffitto a volta è crollato, le pareti sono spoglie e nude, sul pavimento sculture in frantumi. Solo l’Apollo del Belvedere, un trofeo delle razzie napoleoniche, si erge fuligginoso ma integro sulle macerie. Amanti delle catastrofi vagabondano tra le rovine, estraggono torsi sepolti, si scaldano intorno a un fuoco. Dalle crepe della volta spuntano fronde verdi. La rovina è un luogo utopico in cui passato e futuro diventano una cosa sola.

L’architetto Albert Speer andò ancora oltre con la sua teoria speculativa sul “valore delle rovine”, quando decenni dopo la fine del nazionalsocialismo affermò che i suoi progetti per il Reich millenario, inteso non solo in senso metaforico, oltre a prevedere l’uso di materiali particolarmente duraturi, avevano persino tenuto conto delle future rovine di ogni edificio, in modo da poter concorrere con la grandezza di quelle romane pur versando in uno stato di decadenza. A ragione, invece, Auschwitz fu definita distruzione senza rovine.

Era l’architettura del tutto disumanizzata di una macchina industriale di sterminio minuziosamente scandita e priva di sprechi, che con l’annientamento di milioni di persone lasciò il più grande vuoto nell’Europa del XX secolo, un trauma che nella memoria dei sopravvissuti e dei loro discendenti, sia dalla parte delle vittime che da quella dei carnefici, fu sentito come un corpo estraneo difficile da assorbire, che attende ancora di essere pienamente elaborato. Proprio i crimini dei genocidi hanno reso ancor più urgente la domanda su come si possa sperimentare la perdita, portando molti appartenenti alle generazioni successive alla constatazione impotente, eppur comprensibile, che l’accaduto si sottrae a qualsiasi rappresentazione.

Il mondo in sé è, per così dire, l’immenso archivio di se stesso—e tutta la materia animata e inanimata sulla Terra è il documento di un immane e oltremodo laborioso sistema di scrittura, pieno di tentativi di trarre insegnamenti e conclusioni dalle esperienze passate; e la tassonomia non è che il tentativo a posteriori di classificare l’intricato archivio della biodiversità in un insieme di voci e di conferire una struttura apparentemente oggettiva al caos inesauribile di tutto ciò che l’evoluzione ci tramanda. In fondo nulla si può perdere in questo archivio, perché la sua quantità di energia è costante e ogni cosa sembra lasciare una traccia da qualche parte.

Se fosse vero lo sconcertante detto di Sigmund Freud – che tanto ricorda il principio di conservazione dell’energia – secondo il quale nessun sogno, nessun pensiero viene mai realmente dimenticato, allora non solo, grazie a uno sforzo non dissimile dallo scavo archeologico, si potrebbero esumare dal sostrato della mente umana le esperienze del passato – un trauma ereditato, due versi sconnessi di una poesia, l’incubo spettrale di una notte tempestosa della prima infanzia, una spaventosa immagine pornografica – come fossero ossa, fossili o pezzi di terracotta, ma si potrebbe forse anche strappare agli inferi l’operato di innumerevoli generazioni scomparse, se solo ci mettessimo sulle loro tracce, e la verità, anche quella rimossa o cancellata, trasformata in lapsus o fatta cadere nell’oblio, non si potrebbe rinnegare, sarebbe anzi sempre presente. Ma le leggi della fisica consolano solo in parte.

Cosa ce ne facciamo del calore di un’opera d’arte data alle fiamme? Tra le sue ceneri non troveremo più niente da ammirare.

Il principio della conservazione dell’energia, dove la trasformazione trionfa sulla finitezza, non dice infatti che la maggior parte dei processi di conversione è irreversibile. Cosa ce ne facciamo del calore di un’opera d’arte data alle fiamme? Tra le sue ceneri non troveremo più niente da ammirare. Le palle da biliardo costruite con lo stesso materiale dei vecchi film muti, privato dell’argento, rotolano impassibili sul tavolo rivestito di feltro verde. La carne dell’ultima vacca di mare di Steller fu digerita in poco tempo.

Certo, il declino di tutte le cose viventi e create è la conditio sine qua non della loro esistenza. Com’è naturale, è solo una questione di tempo, poi ogni cosa scompare, disintegrata e corrotta, annientata e distrutta, perfino quelle singolari testimonianze del passato la cui esistenza è dovuta esclusivamente alle catastrofi: gli unici documenti in lineare B – la scrittura sillabica del greco arcaico che faceva uso di pittogrammi, rimasta un enigma per molto tempo -, conservati solo perché lo stesso grande incendio che distrusse il Palazzo di Cnosso intorno al 1380 a.C. indurì, permettendo che fossero tramandate, migliaia di tavolette d’argilla che registravano le entrate e le uscite di corte; i calchi di gesso delle persone e degli animali sepolti vivi a Pompei quando eruttò il Vesuvio, le cui carcasse, dopo essersi decomposte, lasciarono delle cavità nella roccia solidificata; oppure le sagome, simili a fotografie di fantasmi, che rimasero impresse sui muri delle case e sul manto stradale di Hiroshima, delle persone che evaporarono nel nulla con l’esplosione della bomba atomica.

Il declino di tutte le cose viventi e create è la conditio sine qua non della loro esistenza.

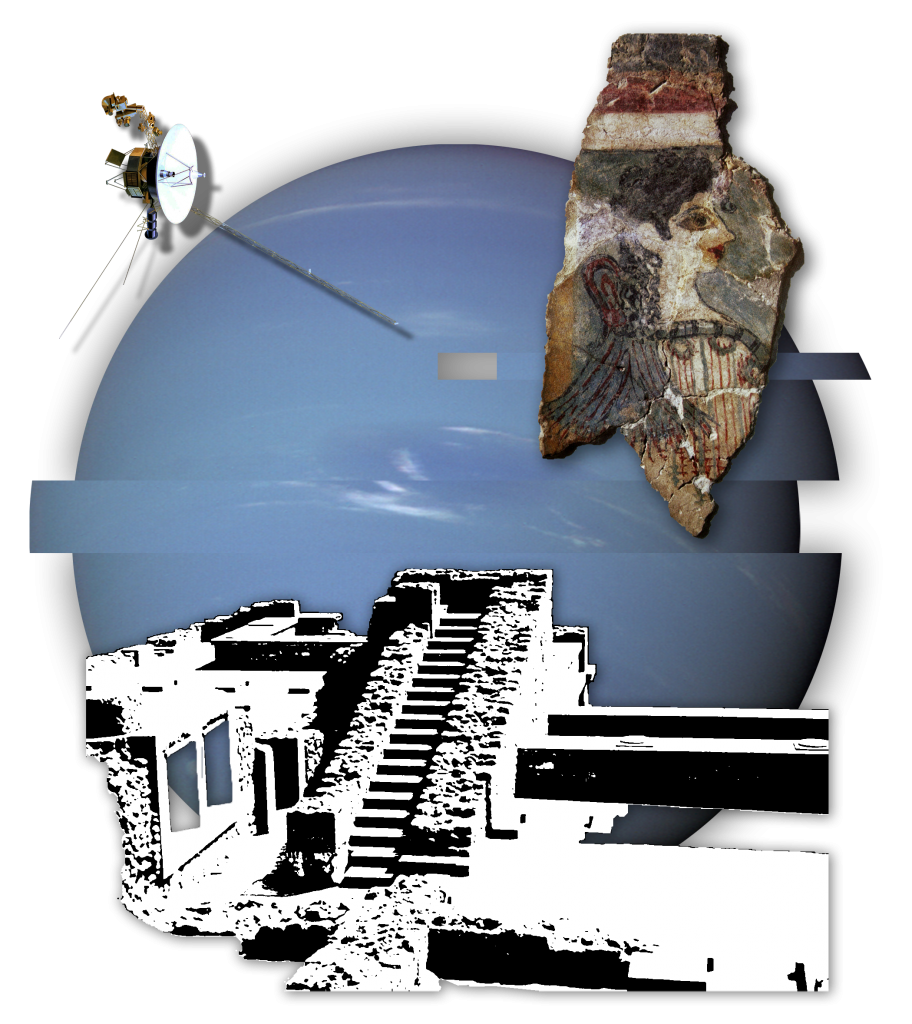

È dolorosa la consapevolezza di essere mortali, e comprensibile il desiderio vanaglorioso di resistere alla fugacità e di lasciare delle tracce a una posterità sconosciuta, non solo di essere ricordati, ma di esserlo “in perpetuo”, come dichiarano strenuamente le iscrizioni scolpite nel granito delle pietre tombali. Anche i messaggi delle due capsule del tempo che continuano a vagare nello spazio interstellare a bordo delle sonde spaziali Voyager I e Voyager II testimoniano il desiderio commovente di richiamare l’attenzione sull’esistenza di una specie dotata di raziocinio. Sui due dischi identici di rame placcato d’oro ci sono immagini e grafici, titoli musicali e suoni così come registrazioni audio di saluti in cinquantacinque lingue diverse, la cui intrepida goffaggine – “Hello from the children of the planet Earth” – rivela molto del genere umano.

Ha un certo fascino immaginare che un giorno tutto ciò che rimarrà dell’umanità saranno la mozartiana Aria della Regina della Notte, il Melancholy Blues di Louis Armstrong e il chiassoso rimbombo delle cornamuse azerbaigiane, ammesso che gli extraterrestri responsabili del ritrovamento riescano non solo a decifrare le istruzioni, incise sul supporto in forma di rebus, per ascoltare il disco analogico, ma anche a metterle in pratica. La probabilità che questo accada, come ammisero gli stessi fautori del messaggio in bottiglia lanciato nello spazio, è così minima che questa impresa si può leggere come il risultato di un pensiero magico ancora radicato nella scienza, che in questo modo metteva in scena un rituale finalizzato in primo luogo all’autoconferma di una specie non disposta ad accettare la propria totale irrilevanza.

Che cos’è però un archivio senza destinatari, una capsula del tempo senza qualcuno che la trovi, un’eredità senza eredi? L’esperienza insegna che i rifiuti delle epoche passate rappresentano per gli archeologi i ritrovamenti più significativi. Come uno strato geologico fatto di rottami tecnologici, plastica e residui atomici, i rifiuti sopravvivranno alle epoche senza il nostro intervento, racconteranno fedelmente le nostre abitudini e contamineranno la vita sulla Terra ancora per molto.

Può darsi che allora i nostri posteri si saranno incamminati già da un pezzo verso quel secondo pianeta Terra a cui aneliamo da tempo immemorabile, per portare indietro le lancette del tempo, riparare agli errori commessi in passato e all’occorrenza creare ex novo e con sforzo indescrivibile ciò che è stato distrutto in modo sconsiderato. E chissà che l’eredità culturale dell’umanità non venga poi davvero memorizzata, sotto forma di DNA artificiale, nel patrimonio genetico di un ceppo di batteri particolarmente resistenti.