Souvenir dal plasticocene

Un'intervista al fondatore di Archeoplastica, il museo dei rifiuti spiaggiati.

Lo stecchino di un gelato, l’applicatore di un assorbente interno, una bambola-sirena, il filtro di un depuratore, il bastoncino di un cotton fioc, la cover di un cellulare anni 2000.

A pensare come un archeologo, camminare su una spiaggia può essere un’esperienza molto simile a quella di una ricercatrice che scava tra le rovine di Pompei. Gli oggetti di plastica che iniettiamo nell’ambiente dai primi anni ‘60 sono già diventati a tutti gli effetti dei reperti storici: costituiscono quello che in archeologia si chiama “primo strato” e per le persone che verranno dopo di noi avranno un grande valore documentale, li aiuterà a capire meglio come viviamo.

Qualsiasi cosa penserà di me l’archeologo che nel 2300 troverà la microscopica bottiglietta che conteneva la salsa di soia che ho usato ieri nella mia cena in delivery, avrà ragione. Che la plastica è uno dei materiali che più rappresentano la società contemporanea (un problema non solo per il futuro della Terra, ma anche per il presente della nostra specie, visto che i paesi occidentali non sanno più a chi rifilarla) lo sappiamo già.

Ce lo stiamo dicendo in ogni modo: che riciclare non serve ed è un esempio fulminante di consumer blaming (spero che non lo scoprano mai a Tokyo, dove la plastica va riciclata per tipo in 12 bidoncini diversi), che le plastiche biodegradabili sono uno scam, che ne ingerisci un sacco e che te la puoi ritrovare pure nel tofu. Ma non ci ascoltiamo e le tantissime parole spese intorno alla plastica non servono, in sostanza, a niente.

Qualcuno che prova ad osservare questo fenomeno da una prospettiva diversa c’è: si chiama Enzo Suma, è una guida naturalistica che vive in Puglia ed è il fondatore di Archeoplastica, un progetto di ricerca che studia i rifiuti plastici come fossero reperti.

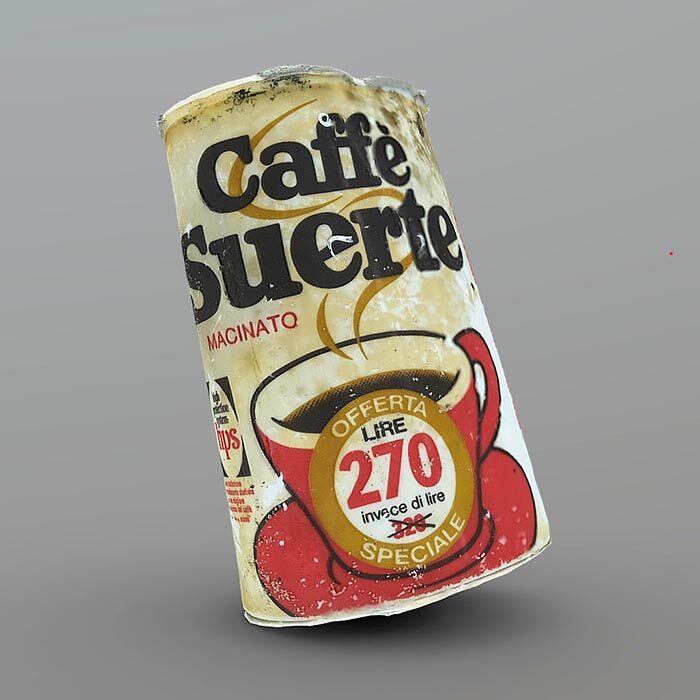

Gli oltre 500 pezzi di questo museo dedicato al Plasticocene risalgono dai 30 ai 50 anni fa. Per ognuno, Enzo ha ricostruito, usando i metodi dell’archeologia, cosa fossero prima di diventare rifiuti: un flacone di crema solare Coppertone del 1963, commercializzato solo nel Regno Unito e spiaggiatosi ancora integro nel ferrarese; un flacone di shampoo Campus alla mela verde direttamente dagli anni ‘80; un giocattolo degli anni ‘70 colonizzato da organismi marini e calcare.

Come è nato Archeoplastica?

Nella mia vita adulta ho sempre raccolto plastica: lo facevo come fanno molti, in modo un po’ distratto. A un certo punto però, più o meno quattro anni fa, ho iniziato a fare una raccolta più consapevole — guardando il rifiuto, leggendo le scritte che riportava, cercando di capire cosa fosse. Un giorno, mi sono imbattuto in una bomboletta di spray solare e ho notato che riportava il prezzo in lire. Facendo un po’ di ricerca e cercando tra le pubblicità, ho scoperto che era in circolazione dalla fine degli anni ‘60 e ho pubblicato la foto online. Le persone sono rimaste molto colpite da quanto fosse vecchio quel rifiuto — da lì si è generato un dibattito ed è nato tutto.

In questi anni ho affinato la mia capacità di distinguere i rifiuti moderni da quelli vecchi, ho deciso di metterne da parte un po’ e solo un anno fa ho lanciato ufficialmente il progetto con una raccolta fondi che ha avuto un grande successo. Da lì è nato il sito, una serie di mostre e dei cicli di incontri nelle scuole. Sin dall’inizio, la mia idea era di fare mostre sia fisiche che virtuali — sul sito carico anche alcuni modelli di reperti in 3D.

Come fai a risalire al prodotto dietro al rifiuto?

Anzitutto faccio ricerca su Google usando delle parole chiave. Poi, vado su Ebay, dove c’è un grande mercato di collezionisti che vendono pubblicità: capire se un prodotto è stato pubblicizzato e commercializzato mi aiuta a definire una finestra temporale. Un’altra cosa molto utile è analizzare come il logo dell’azienda che produceva il rifiuto è cambiato nel tempo. Ma un rifiuto veicola moltissimi altri dettagli: scritte che danno indicazioni come la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, il prezzo in lire, un’autorizzazione ministeriale… Ci sono tanti elementi che danno indizi.

Perché parli di archeologia in riferimento al tuo lavoro?

Faccio fatica a chiamarli rifiuti, li chiamo sempre reperti anche se cerco di correggermi perché è importante sottolineare che sono sempre dei rifiuti. Per me però sono anche reperti, e come tali li tratto: quando li raccolgo li tratto con cura, non li lavo mai per evitare di rovinarli—magari sono stati diversi anni sotto la sabbia o nel fondale e si frantumano facilmente. Altri invece sono come nuovi, si possono manipolare senza problemi.

Mi sento proprio come un archeologo: la plastica costituisce un vero e proprio strato, il primissimo strato che un archeologo trova quando inizia a scavare. Una prova che è il materiale che più di tutti definisce questo periodo, dalla fine degli anni ‘50 ad oggi.

Della plastica si parla ormai moltissimo, è un tema abusato. A cosa attribuisci il successo di Archeoplastica?

Vedo che ci sono due fasi nell’osservazione dei rifiuti di plastica che colleziono da parte delle persone. All’inizio si ha una sensazione nostalgica, di connessione: spesso evoca un ricordo legato alla propria infanzia, al gelato che mangiavi in spiaggia, al pallone con cui giocavi. Solo dopo, arriva la consapevolezza che non è un oggetto vintage, ma un rifiuto che viene dal mare, e che è rimasto nell’ambiente per moltissimo tempo.

Questo permette alle persone di riflettere sui rifiuti di plastica in maniera diversa — prima ti arriva la sensazione dolce, di familiarità, e poi quella amara. Ti aiuta a capire con mano che la plastica non si degrada, perché non importa se hai letto mille volte che ci mette tot tempo a dissolversi: lo realizzi solo guardando coi tuoi occhi un oggetto reale, che si colloca nel tuo vissuto.